春は旅立ちの季節です。当教会でも、青年会のS.T.姉が、就職に伴い、この地を離れることになり、3月22日、送別愛餐会が持たれました。

6年前に来会してすぐに聖歌隊の一員となり、その澄んだ歌声で、いつも私たちの心に爽やかな風を届けてくれたS姉。今では毎年恒例となっている「青年が作る礼拝」も、S姉が来会した年から始まった行事です。青年会の会長も務め、若きリーダーとして、栗ヶ沢教会を支えてくれました。たくさんの思い出を作り、大きな恵みも経験した6年間だったそうです。

送別会の最後には、新生讃美歌「たとえばわたしが」を独唱してくれました。美しい讃美を聴きながら、その歌詞のように、イエス様がいつもS姉とともに歩んで下さる姿が目に浮かび、S姉の門出に、神様の豊かな祝福を祈りました。

●ホームページ担当 水林 京子

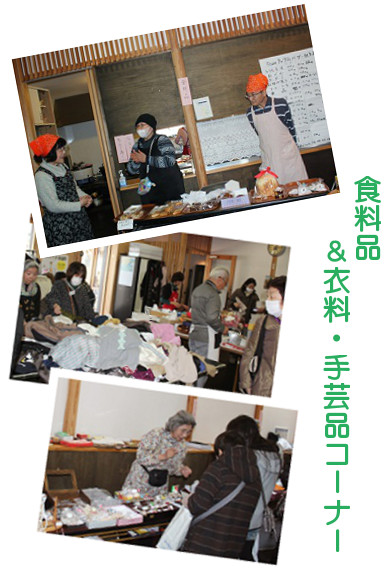

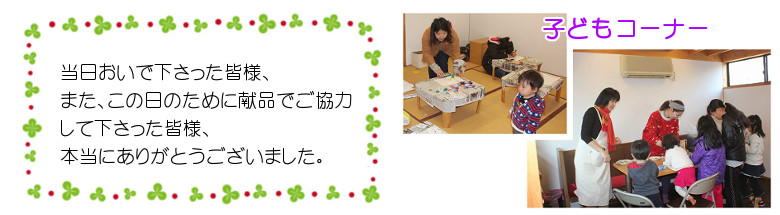

2月15日、毎年恒例のチャリティーバザーが開かれました。昨年は50年ぶりの大雪が積もった中での開催でしたが、今年は晴天に恵まれ、入口では、寒風の中にもかかわらず、お客様が開場時刻前からお待ち下さる盛況ぶりでした。

中庭の雑貨コーナーには、お宝(?)となるやもしれない品々が並べられ、屋内に入れば、教育館ではお好み焼きとチヂミが焼けるおいしい香りがお出迎え。

喫茶コーナーは温かいおでんや、コーヒー&手作りケーキでひと休みする方たちで賑わい、奥のホールには、衣料品やアクセサリー、お持ち帰り用食料品などがお客様を待っていました。そして2階の子どもコーナーにも、オーブントースターで縮む不思議なプラバン工作をしに、ちびっこたちが遊びに来てくれました。地域の方々とのふれあいを通して、皆が元気になれたような日曜日の午後でした。

このチャリティーバザーの収益金は、以下の施設・活動に送らせていただきます。

▸ いぶきの広場 ▸ いのちの電話

▸ 止揚学園 ▸ 桐友学園

▸ 彩(いろどり)会・ザザビー ▸ 久山療育園 ▸ タイ孤児施設

●ホームページ担当 水林 京子

1月25日(日)の午後、救命救急訓練がおこなわれました。栗ヶ沢教会には、万が一の事態に備えて、AED(自動体外式除細動器)が設置されています。この日は、小金消防署の救急隊・消防隊の方々にお越しいただき、約1時間の講習を受けました。

倒れている人への声かけ、呼吸の確認、胸骨圧迫(心臓マッサージ)、人工呼吸、AEDの使用まで、一連の流れを学んだ後、訓練用の人形を使い、参加者が交代で、実際に救命の動作を練習しました。初めて救命訓練に参加した人や、以前に参加したことのある人など、様々でしたが、皆、真剣なまなざしで、時に消防署の方々に質問をしながら、緊張感を持って訓練に臨みました。

倒れている人への声かけ、呼吸の確認、胸骨圧迫(心臓マッサージ)、人工呼吸、AEDの使用まで、一連の流れを学んだ後、訓練用の人形を使い、参加者が交代で、実際に救命の動作を練習しました。初めて救命訓練に参加した人や、以前に参加したことのある人など、様々でしたが、皆、真剣なまなざしで、時に消防署の方々に質問をしながら、緊張感を持って訓練に臨みました。

心肺停止に陥った際は、居合わせた人による処置が、救命率を大きく左右するそうです。いざその場になると、尻込みしてしまうかもしれません。「神様、私たちに勇気を与えて下さい」と最後に皆で祈り、今回の訓練を終えました。

心肺停止に陥った際は、居合わせた人による処置が、救命率を大きく左右するそうです。いざその場になると、尻込みしてしまうかもしれません。「神様、私たちに勇気を与えて下さい」と最後に皆で祈り、今回の訓練を終えました。

ご協力いただきました小金消防署の皆様、ありがとうございました。

●ホームページ担当 水林 京子

今年も味噌の蔵出し&仕込みの時がやってきました。

1月24日(土)、31人の子どもたちと共に、味噌の蔵出し&仕込みを行ないました。5年連続で参加している小学生もいて、くりくりあおぞらくらぶの冬の定番イベントになっています。

また今年も、朝早くから女性会の方々が大豆を煮てくださいました。感謝!

ミンサーを使って煮豆をすり潰し、塩と米麹をまぶし、味噌団子を作って瓶に投げ入れる。一連の作業も慣れた手つきでこなしていく子どもたち。

こうして仕込んだ味噌は、また来年のこの時期に、神様の大きな力によって新しい恵みとなっていきます。

また、期待しながら昨年仕込んだ味噌をこの日初めて開けました。カビも付かず出来は上々で、作業終了後、お味噌汁として美味しく美味しくいただきました。

真に、手前味噌!

●くりくりあおぞらくらぶ担当 面川 正史

成人の日を翌日に控えた1月11日の主日礼拝において、成人祝福式がおこなわれました。今年成人を迎えたのは、幼い頃からこの栗ヶ沢教会で育ってきたY.W. 兄。その成長を見守ってきた教会員たちの胸にも、特別な感慨があったことでしょう。

祝福式では、聖書のヨシュア記1章から「強く、雄々しくあれ」との御言葉の朗読、牧師による按手がおこなわれ、会衆全体でY兄のお父様作でもある讃美歌「向こう岸へわたろう」を讃美しました。

「あなたがどこに行ってもあなたの神、主は共にいる」(ヨシュア記1章9節)との約束に励まされ、若者は新たな一歩を踏み出しました。

●ホームページ担当 水林 京子